Secondo l’Organizzazione Mondiale per la Salute OMS, una persona è deceduta a causa del COVID quando il caso è clinicamente confermato e non sussiste una chiara causa di morte alternativa non correlata al virus. Da questa vaga definizione, sono ovviamente nate tante diverse interpretazioni: se una persona anni prima aveva avuto un problema di salute ed ora era deceduta col COVID, era da considerare morta a causa del virus o no? E’ chiaro che in tutto il mondo (e anche in Italia) ogni medico che ha redatto il documento di morte ha agito in base alla propria interpretazione magari spesso diversa da quella usata da un altro collega. Alcuni stati ci hanno anche giocato su questo aspetto, dichiarando morti per COVID solo le persone che in precedenza erano perfettamente sane, tenendo così il numero di decessi estremamente basso. Contare il numero di decessi in base all’interpretazione di migliaia di medici differenti può portare a numeri diversi dalla realtà. Un metodo alternativo è studiare il numero totale di decessi giornalieri avvenuti per qualsiasi causa (quindi senza far appello a nessuna interpretazione) e contare quelli in eccesso rispetto a quelli che ci si aspetta: non è semplice perché il problema è calcolare quanti decessi ci si aspetta ogni giorno.

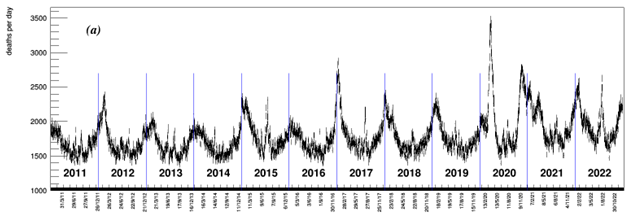

Fig. 1 In alto il numero totale di decessi giornalieri nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2022 (Le scritte che indicano l’anno sono posizionate in estate). Nel riquadro sotto è riportato il numero dei decessi giornalieri nel periodo 1° novembre 2019 – 31 dicembre 2022 con evidenziati tutti gli eccessi di morti (identificati con la lettera G e un numero sequenziale Gn), con sovrapposta (grafico grigio pieno) il numero di decessi dovuti al COVID riportato dal’ISS.

Fig. 1 In alto il numero totale di decessi giornalieri nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2022 (Le scritte che indicano l’anno sono posizionate in estate). Nel riquadro sotto è riportato il numero dei decessi giornalieri nel periodo 1° novembre 2019 – 31 dicembre 2022 con evidenziati tutti gli eccessi di morti (identificati con la lettera G e un numero sequenziale Gn), con sovrapposta (grafico grigio pieno) il numero di decessi dovuti al COVID riportato dal’ISS.

In Fig. 1 in alto, è mostrato il numero dei decessi giornalieri dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2022 forniti dall’ISTAT: alla base si vede un andamento ondulatorio in leggera crescita nel corso degli anni (descritto dalla curva blu), che mostra un maggior numero di decessi in inverno rispetto all’estate. Sopra l’andamento ondulatorio, si vedono tanti eccessi di morti (identificati dall’area gialla o blu) dovuti a cause fuori dalla normalità (influenze invernali, virus improvvisi, ondate di calore, …). Per stimare il numero dei decessi presenti in ogni picco è necessario avere una curva (da ora la chiameremo funzione) che contenga il comportamento ondulatorio in leggera crescita nel corso degli anni e che descriva tutti i picchi (sono stati 60 negli ultimi 12 anni); nella fig. 1 in alto, l’andamento globale dei decessi è descritto dalla curva rossa. Questa funzione l’abbiamo costruita e l’abbiamo adattata ai dati con un metodo che si chiama minimizzazione del χ2 (Chi quadro) ed è possibile vedere tutti i dettagli al link all’articolo (riportato alla fine di questo blog). Come si può vedere la funzione descrive molto bene l’andamento dei decessi, e, in linguaggio scientifico, questo è dimostrato da un valore del χ2 normalizzato di 2.7 su oltre 4000 gradi di libertà.

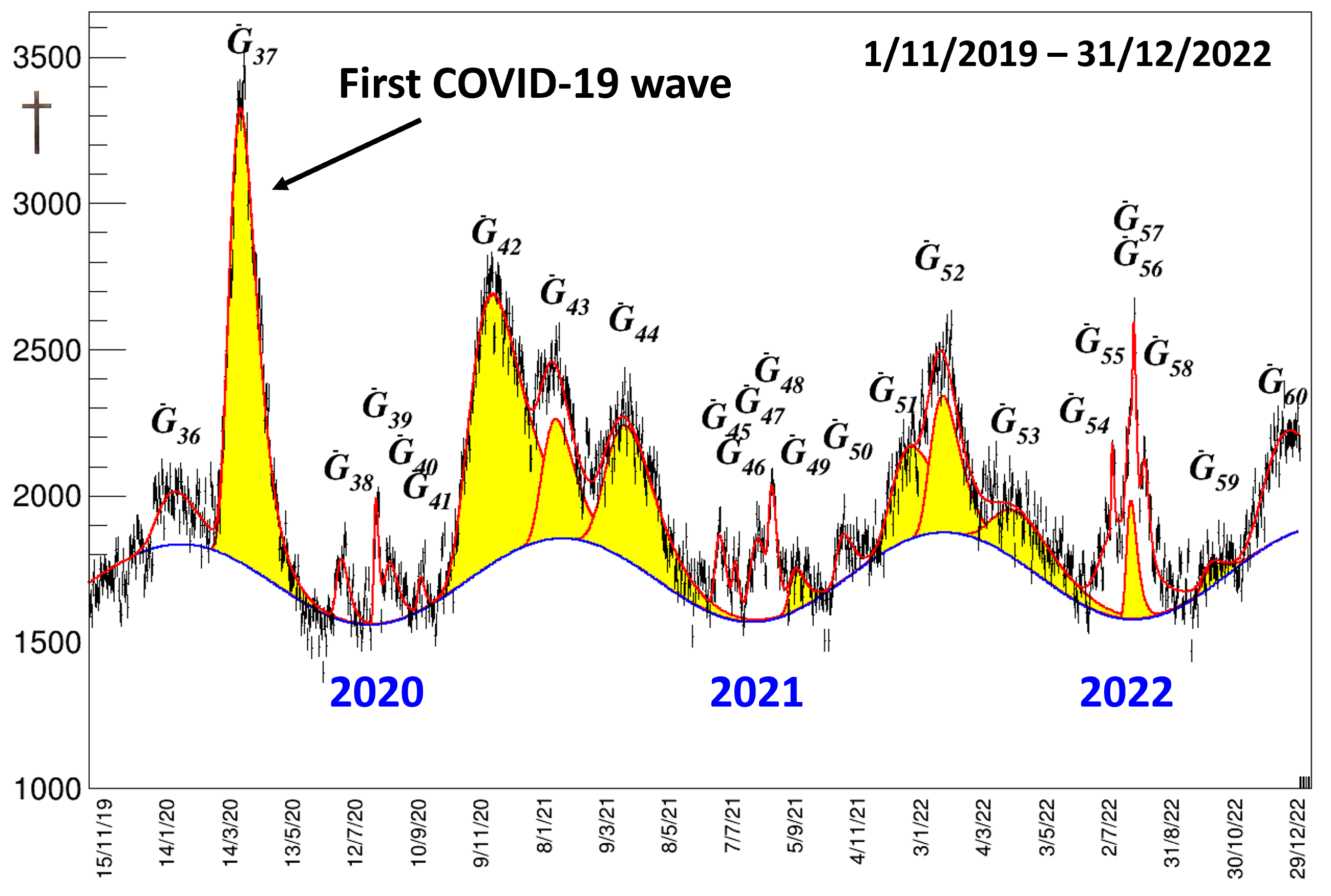

Nella fig. 1 in basso (riquadrata di rosso) è riportata lo stesso grafico di sopra ma per il periodo 1° novembre 2019 – 31 dicembre 2022. In questi 3 anni ci sono stati molti picchi di mortalità dovute a diverse cause, tra cui il COVID, influenze invernali e ondate di calore estive. Per identificare i picchi dovuti al COVID abbiamo analizzato i dati provenienti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e del Dipartimento della Protezione Civile (DPC), che contengono solo i decessi dovuti al COVID, dove però sussiste il dubbio dovuto all’interpretazione del medico; la figura ombreggiata di grigio sono il numero dei decessi riportati dall’ISS. I picchi di decessi presenti nei dati ISTAT, sono stati definiti causati dal COVID se negli stessi giorni si trovava il picco sia nei dati dell’ISS che della DPC: nella figura 2 è stato riportato lo stesso grafico di figura 1 (quella a partire dal 1° novembre 2019), dove sono stati ombreggiati di giallo i soli picchi dovuti al COVID

Fig. 2 Numero dei decessi giornalieri nel periodo 1° novembre 2019 – 31 dicembre 2022 con evidenziati in giallo gli eccessi di morti dovuti al COVID

Fig. 2 Numero dei decessi giornalieri nel periodo 1° novembre 2019 – 31 dicembre 2022 con evidenziati in giallo gli eccessi di morti dovuti al COVID

Dalla figura 2 si vede chiaramente l’inizio della pandemia (picco identificato come G37). Questa prima ondata ha causato circa 53 mila decessi, mentre l’ISS e la DPC ne hanno stimati circa 35 mila: tale discrepanza è spiegabile con la grave emergenza sanitaria, in cui non ci fu né la possibilità di fare tamponi a persone decedute che vennero derubricate come morti non dovute al COVID, né di fornire ricoveri ospedalieri a chi ne necessitava (morti indirette). Il COVID ha colpito soprattutto nelle stagioni fredde con 3 ondate tra l’inverno del 2020 e la primavera del 2021 ed altre 3 tra l’inverno del 2021 e la primavera 2022. In maniera meno violenta, il COVID ha colpito anche in estate, in particolare nel settembre del 2021 e nel luglio del 2022. Dall’inizio della pandemia fino al 31 dicembre 2022, il COVID ha causato in Italia 216 mila decessi (diretti ed indiretti) con un’incertezza di circa 7000 unità. La stima è superiore a quella quotata dall’ISS e dalla DPC nello stesso periodo (circa 180 mila unità), per i motivi prima descritti. Il COVID ha colpito soprattutto le persone anziane, il 95% delle persone colpite avevano un’età superiore ai 60 anni. Nonostante nella popolazione italiana in questa fascia di età, le donne siano in numero superiore agli uomini (55% contro 45%), il COVID ha ucciso maggiormente le persone di genere maschile (circa 115 mila unità) rispetto a quello femminile (circa 100 mila unità).

L’articolo cui fa riferimento il testo è “A statistical model to identify excess mortality in Italy in the period 2011-2022” pubblicato sulla rivista scientifica European Physical Journal Plus (ref: Eur. Phys. J. Plus (2024) 139:348) e su arXiV:2404.06111v1 [physics.med-ph] (visible al link https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.06111 ).